- >Accès directs

- >Facultés et instituts

- >ESTHUA, Institut national de tourisme - Innto France

- >Actualités

- >2025

- >Le Campus de Saumur animé par l'Histoire de l'Art

Le Campus de Saumur animé par l'Histoire de l'Art

Depuis 2023, le Plus - Pôle Régional de Formations de Saumur accueil l'Université Inter-Âges Saumur Temps Libre pour différents cycles de formation. Dans le cadre du Cycle Art, les étudiants de Licence 1 - Culture et Patrimoines ont la chance d'assister aux conférences d'Histoire de l'Art animées par Géraldine Bretault, guide conférencière, diplômée de l'École du Louvre en histoire de l'art et en muséologie.

Les universités d’Inter Âges et l’ESTHUA s’associent le temps d’un cycle de conférences autour de l’art au cours de cette année 2024-2025. Retrouvez, pour chaque de ces conférences, un compte-rendu proposé par les étudiants volontaires de 1ère année de licence - Culture et Patrimoines.

Diplômée de l’École du Louvre en histoire de l’art et en muséologie, Géraldine Bretault est conférencière, traductrice et créatrice de contenus culturels. Elle collabore régulièrement avec les revues Perspectives de l’INHA, Etapes, Beaux Arts Magazine et La Revue de l’art. Ses conférences privilégient l’interdisciplinarité. Des séjours de longue durée à l’étranger (Milan et New York) lui ont permis de tisser des liens singuliers avec ces villes et leur culture. Elle a notamment travaillé au MAD Museum (Art et Design) et au New Museum de New York, où elle a pu développer sa connaissance des différents types de publics.

Diplômée de l’École du Louvre en histoire de l’art et en muséologie, Géraldine Bretault est conférencière, traductrice et créatrice de contenus culturels. Elle collabore régulièrement avec les revues Perspectives de l’INHA, Etapes, Beaux Arts Magazine et La Revue de l’art. Ses conférences privilégient l’interdisciplinarité. Des séjours de longue durée à l’étranger (Milan et New York) lui ont permis de tisser des liens singuliers avec ces villes et leur culture. Elle a notamment travaillé au MAD Museum (Art et Design) et au New Museum de New York, où elle a pu développer sa connaissance des différents types de publics.

Retour sur les conférences

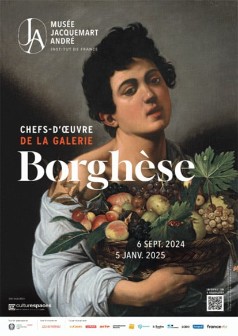

Les chefs d'oeuvre de la galerie Borghèse au musée Jacquemart-André

Géraldine Bretault nous a fait l’honneur de sa présence pour nous présenter l’exposition d’art italien qui prend actuellement place au musée Jacquemart- André, demeure parisienne du 19e siècle. “Chefs d'œuvre de la Galerie Borghèse” nous laisse à voir l'impressionnante collection de Scipion Borghèse, grand amateur d’art et collectionneur averti du 17e siècle. Elle est installée du 6 septembre 2024 jusqu’au 5 janvier 2025, avant de retourner à la célèbre galerie romaine.

Géraldine Bretault nous a fait l’honneur de sa présence pour nous présenter l’exposition d’art italien qui prend actuellement place au musée Jacquemart- André, demeure parisienne du 19e siècle. “Chefs d'œuvre de la Galerie Borghèse” nous laisse à voir l'impressionnante collection de Scipion Borghèse, grand amateur d’art et collectionneur averti du 17e siècle. Elle est installée du 6 septembre 2024 jusqu’au 5 janvier 2025, avant de retourner à la célèbre galerie romaine.Géraldine Bretault nous a ainsi invité à connaître le sens et la symbolique de certaines œuvres majeures exposées, de Botticelli à Raphaël, en passant par Titien, Caravage, Véronèse et Carrache... Et c’est d’après cette large palette d’artistes reconnus qu'elle a pu nous part du contexte de réalisation de chacune de ces peintures et sculptures, élément essentiel afin de situer l’artiste dans son époque et courant artistique.

Pendant ces quelques heures s’est opérée une immersion dans cette exposition parisienne, qui, nous l’avons vu, s’inscrit dans la démarche d’une histoire de l’art pérenne. Une histoire qui se poursuit indéfiniment dans le temps ; tant par sa transmission que son enrichissement grâce à de nouveaux mouvements et artistes marquant leur époque. La collection de M. Borghèse en est la preuve !

Cette conférence nous a permis de faire un pas de plus dans le monde vaste et pluriel qu’est celui de l’art et de la culture. Nous avons pu découvrir voire redécouvrir des pièces d’exception de la Renaissance et de la période baroque, et toutes et tous nous en sortons finalement un peu plus grandis et cultivés.

Zoé Bouteiller, Sarah Martinez-Bompas, Célia Pineau

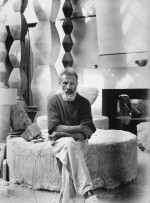

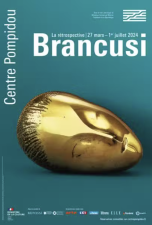

Constantin Brancusi au Centre Pompidou

Nous avons assisté à une conférence sur l’artiste roumain Brancusi, dans le cadre d’une exposition rétrospective au centre Pompidou. Il s’agit d’un sculpteur renommé, présenté comme un artiste du 20e siècle, recherchant régulièrement de nouveaux concepts. Il est intéressant de voir qu’il suivra une formation aux Beaux-Arts à Bucarest qu’il considérera comme « sept années de travaux d’Hercule », qui vont le pousser à émigrer à Paris. Il y fera des rencontres et développera son propre art. Il mettra en lumière un art très blanc et porté sur la matière. Parmi ces rencontres, le photographe Edward Steichen lui a permis d’étendre son influence aux USA et a inspiré son art. Ce travail sur la matière le conduira d’ailleurs à une réflexion sur les reflets qu’il peut obtenir et reprendra plus tard dans sa carrière les œuvres qu’il a faites. Son objectif n’est plus de retranscrire un objet mais le mouvement épuré de cet objet.

Nous avons assisté à une conférence sur l’artiste roumain Brancusi, dans le cadre d’une exposition rétrospective au centre Pompidou. Il s’agit d’un sculpteur renommé, présenté comme un artiste du 20e siècle, recherchant régulièrement de nouveaux concepts. Il est intéressant de voir qu’il suivra une formation aux Beaux-Arts à Bucarest qu’il considérera comme « sept années de travaux d’Hercule », qui vont le pousser à émigrer à Paris. Il y fera des rencontres et développera son propre art. Il mettra en lumière un art très blanc et porté sur la matière. Parmi ces rencontres, le photographe Edward Steichen lui a permis d’étendre son influence aux USA et a inspiré son art. Ce travail sur la matière le conduira d’ailleurs à une réflexion sur les reflets qu’il peut obtenir et reprendra plus tard dans sa carrière les œuvres qu’il a faites. Son objectif n’est plus de retranscrire un objet mais le mouvement épuré de cet objet.

L’ensemble de son œuvre l’inscrira dans l’avant-gardisme et, à sa mort, il deviendra lui- même une inspiration pour un autre mouvement : le minimaliste.

Cette intervention nous aura permis d’acquérir des connaissances de manière très accessible. Géraldine Bretault nous introduit ces conférences avec des explications claires, captant son auditoire.Frances Gaveau et Paola Vesnier

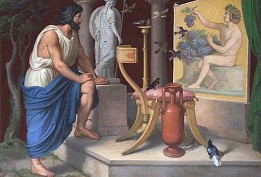

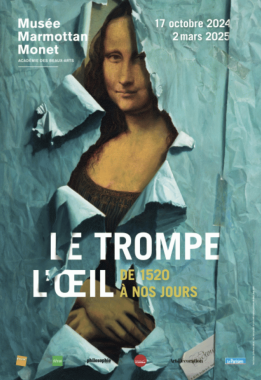

Le trompe-l'oeil de 1520 à nos jours

Johann Georg Hiltensperger (1806-1890) - "Les raisins de Zeuxis et les oiseaux"Cette conférence a eu lieu pour promouvoir l’exposition temporaire se basant sur le genre, voir sous-genre de l’art, appelé “le trompe-l'œil ” se trouvant au sein du musée Marmottan de Paris.Il est supposé que l’invention du genre du trompe-l'œil prend ses racines pendant l’antiquité lors de la course vers la mimesis, il s’agit du principe d’imiter la nature avec la volonté de tromper son interlocuteur grâce à son réalisme.

Ce principe est d’ailleurs illustré par le mythe de Zeuxis et Parrhasios, un mythe qui atteste de cette volonté de tromper puisque ces deux peintres de la Grèce Antique en concurrence ont tenté de tromper même l’œil de l’oiseau en représentant des raisins de la manière la plus réaliste possible. Cependant, bien que le concept de tromper autrui peut être retracé à la Grèce Antique, la réelle création du trompe-l'œil ainsi que son âge d’or datent toutes deux du 16e et 17e siècles, lors de la naissance du Paragone, le débat de l’art le plus noble entre la peinture et la sculpture.

Cependant, bien que le concept de tromper autrui peut être retracé à la Grèce Antique, la réelle création du trompe-l'œil ainsi que son âge d’or datent toutes deux du 16e et 17e siècles, lors de la naissance du Paragone, le débat de l’art le plus noble entre la peinture et la sculpture.

De ce fait va naître le genre du trompe l'œil en peinture avec notamment le Studiolo de Frédéric III de Montefeltro qui soutient la maîtrise de la perspective et des différents types d’échelles et matières des artistes-peintres.De l’épanouissement de ce genre lors du siècle des Lumières, émerge l'apparition de l’illusionnisme au commencement du 18e siècle avec de nouveaux sous-genre tels que les trophées de chasse de J.A.Houdon et les Quodlibet de C.N.Gijsbrechts, ainsi que la mise en abyme d’une peinture à l’intérieur d’une autre.

Ironiquement, malgré l’émergence de nouveaux sous-genres ainsi que la première utilisation réelle du mot « trompe-l'œil » par Louis Boilly en 1801- 1807, le trompe l'œil sera placé en dehors de la scène du monde des arts en Europe vers la seconde moitié du 18e siècle.

Enfin, ce genre connaîtra un renouveau aux USA durant le 19e siècle avec l’appui de l’école de Philadelphie qui garde le cadre du réalisme européen ce qui insinuait qu’un bon peintre se devait de savoir peindre tous matériaux, ce qui est en rupture avec la nouvelle doctrine d’émancipation de la peinture académique au même moment.

Clémence Chavanon

Ribera, « Ténèbres et Lumières »

La conférence à laquelle nous avons assisté ce lundi 3 février 2025 nous a présenté l’artiste Ribera ainsi que son exposition « Ténèbres et Lumières ». Cette dernière se déroule au Petit Palais du 5 novembre 2024 au 23 février 2025. Elle met en lumière le parcours artistique du peintre espagnol Jusepe de Ribera (1591-1652), une figure majeure du baroque.

La conférencière nous a d’abord présenté ce peintre. Originaire d'Espagne, Ribera quitte l'Espagne à 15 ans pour s'installer en Italie, d'abord à Rome, où il est influencé par Caravage.

Il adopte le ténébrisme caravagesque (« sombre » et « féroce ») mais développe un style propre à lui-même, ajoutant plus de détails et de finesse dans ses compositions. Son humour se manifeste dans des œuvres comme « L'Allégorie de l’odorat » (1615-1616). Ainsi, ses œuvres se penchent beaucoup sur les 5 sens.

Avant qu’il soit connu, ses peintures étaient associées au nom de « maitre du jugement de Salomon ». Il gagne ensuite en reconnaissance grâce au soutien de mécènes influents, tels que Vincenzo Giustiniani et le cardinal Scipion Borghèse. Installé à Naples dès 1616, il y atteint la gloire et y développe des thèmes variés : les portraits de la plèbe napolitaine (« Le Pied-Bot », 1642), les scènes religieuses empreintes d'émotion et de pathos (« Saint Barthélemy », « Martyre de saint Barthélemy »), ainsi que des compositions mythologiques et allégoriques.

Sa maîtrise du dessin et de la gravure en fait un artiste complet. Son goût pour la violence est perceptible dans certaines œuvres marquantes, où il traduit avec intensité le martyre des saints et le réalisme des souffrances humaines. De plus, Ribera va s’intéresser à de nouvelles manières de créer et va utiliser de nouveaux outils (plume, craie, sanguine…). Il va ainsi imaginer et expérimenter des « excroissances » ou des « particularités » du corps comme dans « Tête grotesque avec goitres et oreilles pointues » (1622-25).

Dans les dernières années de sa carrière, Ribera s'oriente vers une peinture plus lumineuse et colorée, inspirée des paysages napolitains. Il continue à répondre à de nombreuses commandes espagnoles sans quitter Naples. Son art, reflet des tensions religieuses et esthétiques de son temps, s'inscrit dans le cadre de la Contre-Réforme catholique.

La plupart de ses œuvres ont souvent été prises pour des œuvres de Caravage, pendant longtemps. Mais grâce aux recherches de l’historien Gianni Papi, on a pu découvrir il y a une vingtaine d’années maintenant, que le véritable artiste qui se cachait derrière ces œuvres était Ribera.

La conférence nous a ainsi montré comment Ribera a su s'affirmer au sein du baroque européen, alliant maîtrise technique, originalité et sens profond de l'expression dramatique.

Nous avons trouvé cette conférence très enrichissante, notamment par la manière dont elle illustre l'évolution de Ribera et son adaptation aux différents contextes artistiques et culturels. L'analyse des influences caravagesques et des innovations propres à Ribera était particulièrement intéressante, mettant en valeur son habileté à conjuguer intensité dramatique

Camille Mayoulou-Matongo et Lilou Viel