- >Recherche

- >Science et société

- >Parutions

- >Naissance de l'indigénisme

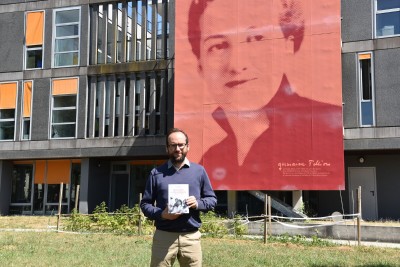

Naissance de l'indigénisme

Au sein du laboratoire Temos, les travaux de recherche de Romain Robinet, maître de conférences en histoire contemporaine, portent sur l’histoire sociale et politique du Mexique. Il vient de publier Naissance de l’indigénisme : le Mexique au XXe siècle.

Romain Robinet : L’indigénisme est un des éléments du programme de la Révolution mexicaine (1910-1940) qui vise à intégrer les indigènes à la nation. Cela correspond, d’une part, aux politiques publiques (écoles, dispensaires, campagnes de vaccination, routes) lancées par le Mexique pour les citoyen∙nes percu∙es par l’État comme indigènes. Et, d’autre part, aux mouvements et organisations qui se revendiquent comme indigènes. À partir des années 1930, des écoles spécifiques sont créés pour former une sorte d’élite autochtone devant faciliter « l’incorporation de l’Indien à la civilisation », une expression typique de la première partie du XXe siècle. Maintenant, l’horizon du gouvernement mexicain est plutôt de préserver la diversité linguistique et de favoriser l’autonomie de ces peuples.

Pourquoi s’être intéressé au Mexique au XXe siècle ?

R.R : J’ai soutenu ma thèse en 2015 sur le mouvement étudiant et la Révolution mexicaine (dont une version remaniée a paru en 2017) et ce second livre est le fruit de mon habilitation à diriger des recherches (HDR). Le Mexique, qui abritait l’Institut indigéniste interaméricain (actif de 1942 à 2009), est le pays qui a le plus œuvré en matière d’indigénisme. Le XXe siècle – que je qualifie de « siècle autochtone » car il a mis la question indigène sur le devant de la scène - fut aussi parallèlement celui d’une pluralité de représentations racistes et infériorisantes, relayées par la presse, le cinéma ou la télévision. Jusqu’aux années 1990, on étudiait globalement l’intégration des « populations indigènes » d’un point de vue anthropologique : les anthropologues étaient au service de l’indigénisme. Le rapport à ces communautés est ensuite devenu moins paternaliste et les archives des instituts indigénistes se sont ouvertes, les historien∙nes ont commencé à travailler sur cette question. Je ne suis pas le premier à m’y intéresser mais les recherches contenues dans ce livre sont novatrices car elles portent notamment sur la dimension autochtone de l'indigénisme, un point qui avait été jusqu’alors peu travaillé.

Quel est l’intérêt de cet ouvrage ?

R.R : Le livre a une fonction de passeur d'une historiographie qui s'est construite pendant une vingtaine d'années et qui n’était pas forcément connue sous une forme synthétique en français. Il se veut une contribution à l’indianité comme catégorie politique, une catégorie à la fois étatique et militante, qu’il faut déconstruire pour reconstruire sans cesse. En effet, être indigène en Amérique latine ne correspond pas à une « essence » mais bien à une « position » : on est « indien » dans le regard de l’Autre (et l’Autre en question, c’est souvent l’État, c’est-à-dire ses agents locaux, qu’ils soient anthropologues, infirmières ou ingénieurs). En même temps, cette assignation - « vous êtes indigènes » - contribue à fabriquer de l’identification - « nous sommes indigènes » - chez certains. D’où un travail historique pour démêler ces logiques d’assignation/identification qui varient au fil des décennies. Actuellement, l’indianité fonctionne toujours comme catégorie politique (institutionnelle et militante, avec évidemment une reconnaissance à l’échelle internationale par les Nations unies). Logique d’approfondissement de la citoyenneté ou idéal décolonial de dépassement du national, l’indianité semble donc vouée à demeurer une question centrale de notre futur immédiat et de nos démocraties.

L'ouvrage a été publié aux Presses universitaires de France (PUF).